di Marzio Dall’Acqua

critico d’arte e curatore della mostra che si terrà alla Casa del Mantegna a Mantova dal 24 ottobre al 13 febbraio.

Anche le arti figurative del XX secolo, che con talora rabbiosa e appassionata difesa sostennero la totale libertà e autonomia del pittore e dello scultore dalle altre arti, rivendicando una originalità del proprio specifico sapere, e che videro nell’isolamento creativo e nel confronto tutto interno all’evoluzione del linguaggio artistico una linea storica di innovazione e progresso, in realtà si inseriscono in un più ampio, complesso ed organico sviluppo della evoluzione culturale del tempo nel quale le singole personalità hanno operato. Uno dei temi innovativi in pittura e scultura, con la violenta rottura con le accademie e la tradizione, è stata la ricerca di una autenticità, di una semplificazione che, percorrendo quasi tutto il secolo, ha portato l’artista a confrontarsi con i linguaggi arcaici, primitivi, essenziali di una origine che si perdeva nel tempo, al di là del fluire della storia, in un ritorno che si perdeva in un passato mitico.

Gran parte della cultura del XX secolo è dominata dal tema del mito, dal confrontarsi con esso, cercando di definirlo, di ristabilire un rapporto con una dimensione perduta.

Se questo è vero per quasi la maggioranza dei pittori e degli scultori del secolo da pochi decenni chiuso, lo è tanto più per un artista come Salvatore Fiume che all’interno del problema di dare forma al mito, di renderlo visibile, tangibile “per immagine” ha dedicato tutta la propria ricerca, peraltro complessa perché si muoveva su più fronti, dato che egli la perseguiva come poeta, narratore e drammaturgo, come illustratore, pittore, ceramista, scultore, incisore e soprattutto scenografo, in una autonomia linguistica e creativa che mescola e insieme filtra le suggestioni che provengono da questi diversi, ma complementari, saperi.

L’opera di Salvatore Fiume, se la guardiamo nel suo insieme, non solo appare unitaria e coerente, non certo dispersiva e frammentata come alcuni hanno voluto, ma si manifesta per quello che è: una titanica sperimentazione, un tentare ed osare continui, un voler superare un limite, perseguendo con ostinazione sempre lo stesso fine, cioè cercare le emozioni dell’incontro con l’assoluto, con una forma che racchiuda il segreto stesso del nostro essere uomini. In questo senso è lo sguardo che diventa lo strumento per decodificare una continuità di sentire che è insieme di vedere in una dimensione che non può essere che atemporale. E questo vale anche per la bellezza delle figure femminili immerse in una estatica contemplazione, prima che di chi le guarda, di se stesse in un loro mondo di eleganza, armonia, seduzione e sottile erotismo.

Tutta la figurazione di Fiume è come sospesa, come congelata in un’attesa che non si risolve, in un continuum che invita allo stupore, poiché l’immagine si viene imponendo nell’osservatore come assoluto con una sottile fisicità che non è fantasmatica, ma non è neanche veramente corpo, veramente reale e presente. Questa dimensione è, non a caso, quella dell’apparizione, della visione, del sogno ad occhi aperti, di una esperienza intermedia tra la quotidianità pressante e materiale e la sosta per guardare ciò che non si era mai visto, come il fischio del treno nel racconto di Pirandello che nella notte viene udito, solo per un ritardo nell’addormentarsi, e diviene introduzione e scoperta di un mondo. È una pausa che induce ad entrare in quel mondo intravisto, scoperto come per magia, per incanto, che si avverte parallelo al nostro esistere, così vicino, ma anche così lontano: parallelo, dunque sempre da noi separato, che si avverte insieme possibile e contemporaneamente costruito, artificiale come una quinta che ci separa veramente dall’essenza della realtà, come una metafora ed un’allegoria di quello che dovrebbe essere veramente detto e/o dipinto.

In Fiume si ripercuote il dramma culturale dell’intero secolo, che in gran parte – ovviamente semplificando all’estremo – è stato una continua, costante, complessa riflessione sul mito ed insieme un tentativo disperato di riproporlo, di ridargli corpo, se non credibilità.

Lo è stato a livello internazionale dalla scoperta dell’arte negra al cubismo, dall’espressionismo che ne trova l’origine nell’inconscio, il tentativo di comprendere il dramma tragico e religioso che è alla base di ogni mito in tutti i tempi, fino a cercare di crearne di nuovi sostitutivi, destinati a rimpiazzare quelli ancestrali la cui pertinenza è andata vanificandosi nel corso dei secoli, come avviene nel surrealismo, fino alla generazione dei mith-maker, che si affacciò sulla scena americana dal 1943, con artisti come Mark Rothko e Adolph Gottlieb e Barnett Newman.

Giusto quando Fiume, di qua dell’oceano, poco dopo iniziava la sua avventura artistica e, in Italia, i suoi modelli non potevano che venire dalla Metafisica di De Chirico, dall’amicizia con Alberto Savinio, dalla lievità poetica di Raffaele Carrieri, da certi esiti del Novecento, più riservato ed attardato, dalla irruente ed esplosiva scoperta di Picasso e di quanto l’arte nostrana non aveva ancora sperimentato con l’avventatezza e l’avventurata libertà di cui

il pittore da sempre è stato insieme dotato e dominato. Del resto senza questa esuberanza eccitata e sopra le righe non è possibile nessuna forma di prova e Fiume, lo ripetiamo, fu un ricercatore ossessivo per tutta la vita ed uno sperimentatore di materie, di forme, di soluzioni artistiche tutte immerse nei colori della pittura.

Non a caso all’inizio arriva persino ad uno sdoppiamento di personalità, che ovviamente non poteva non corrispondere anche ad uno raddoppio della ricerca artistica e del linguaggio pittorico: un Fernando Pessoa, (Lisbona, 1888 – Lisbona, 1935), il poeta dai molteplici corrispondenti immaginari, tra i più grandi del Novecento, siciliano, se si vuole, o meglio semplicemente italiano.

Sono gli anni de “l’avventura Queyo”, gli anni 1947/1948, in cui l’artista si ripropone come Francisco Queyo, immaginario pittore gitano che racconta visivamente corride, musicisti, danzatrici, accampamenti di uomini e cavalli, e così via in opere di genere che attingevano alla tradizione e al folklore spagnoli. Con l’eteronimo Queyo Fiume firmò circa 180 opere ed espose la prima volta nel 1948 alla Galleria Gussoni di Milano.

Come un Ercole al bivio sembra che Fiume in questo momento cerchi di comprendere quale strada debba imboccare per realizzare la sua visione della pittura e renda un tributo a Goya il suo più alto modello, dopo aver omaggiato la tradizione quattrocentesca da Paolo Uccello a Piero della Francesca.

Prima di approfondire questo sdoppiamento dobbiamo osservare che la pittura di Fiume, nonostante quanto diversi critici abbiano osservato, non è autobiografica, se non nel senso in cui ogni opera d’ingegno lo è come manifestazione della personalità dell’autore, ovviamente, cioè il non detto, il non espresso, ma il leggibile. Fiume non si muove intorno alla propria storia personale, ma egli si scontra sempre con la storia dell’arte, con un percorso fatto di amori, di simpatie, di scoperte, di accostamenti o di ripudi che riguardano la pittura, il suo passato che diventa filtro di potenzialità del presente. Da qui un “citazionismo” del pittore, che è come trarre a riva, nella corrente fluente e dispersa delle opere di secoli di dipinti, ciò che di vitale gli serve. È come un dichiarare che il tempo delle opere non è mai trascorso: ogni quadro può essere contemporaneo, la potenzialità in lui racchiusa può essere riattivata dallo sguardo di oggi: l’eccellenza è solo nell’opera e nella sensibilità che lo attualizza leggendolo. Dunque in arte, per Fiume, non esiste progresso, ma solo punte massime, qualità supreme che diventano modello non tanto da imitare quanto con cui competere.

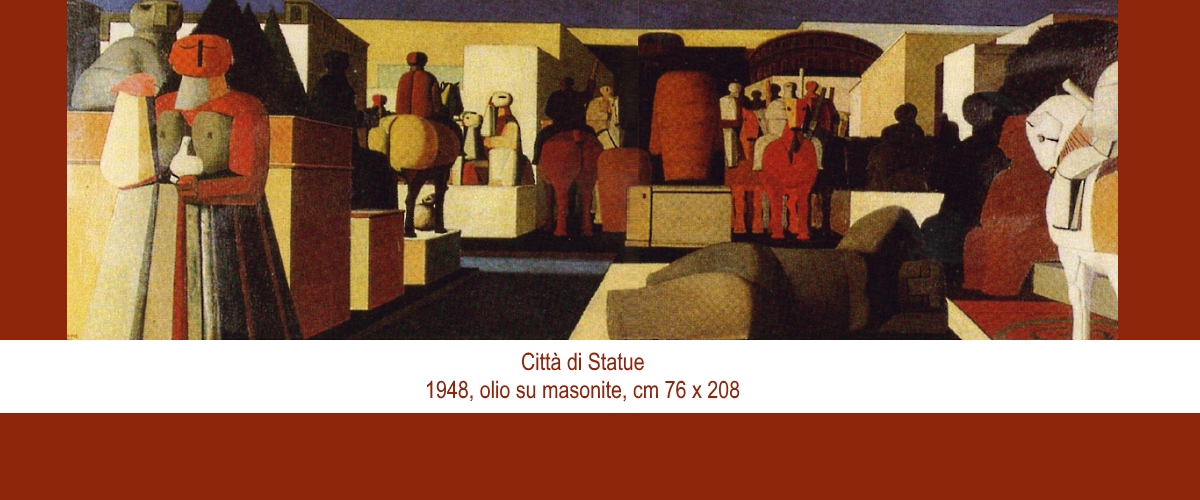

Non dunque confessioni autobiografiche, ma pulsioni, emozioni, struggimenti di fronte a scelte, perché di scelte sempre si tratta, da fare per esprimere al meglio quello che si vuol comunicare cristallizzandolo in un quadro, in un’opera. Ecco dunque che lo sdoppiamento Francisco Queyo/Salvatore Fiume si spiega certo come un momento di crisi, come una scelta di fronte alla quale l’artista si trova, ma è anche una scelta tra un passato “siciliano”/spagnolo ed un futuro molto più libero e meno legato ad un sentire isolano. Perché, a guardare bene, le opere di Fiume non sono confinabili nella categoria del, seppur alto, manierismo siciliano, neppure quelle come le “Isole di statue” che evocano una monumentalità ciclopica nella quale richiami naturali si fondono con un costruttivismo preistorico d’altre civiltà, diventando una sola evidente e immanente presenza. Egli si sente ed aspira ad essere un artista italiano certo – nella tradizione e nella lingua – ma universale negli esiti. Proprio in quegli anni egli sceglie e si viene confrontando con il tema dominante e fondamentale del “mito”, di ciò che permane dal passato nascosto nel nostro presente, forse anche ormai fossilizzato, ma capace di rivitalizzarsi, di domare ancora un brivido di inquietudine ed un bagliore di vitalità, un frammento di luce per comprendere chi ancora siamo.

Per sintetizzare che cosa significasse nella cultura italiana cercare di attualizzare il tema del mito ci basti citare, a titolo di veloce esemplificazione “I Dialoghi con Leucò”, una serie di ventisette brevissimi racconti, strutturati in forma dialogica, scritti da Cesare Pavese dal dicembre del 1945 al marzo 1947, anno della pubblicazione, in cui lo scrittore analizza quel sostrato culturale comune, irrinunciabile e costitutivo che è il mito. Un mito che, seppur storicamente proprio di un’epoca ormai tramontata (quella greca), ci appartiene ancora in maniera viscerale nella misura in cui sublima ed eternizza le angosce e le esperienze più intime dell’uomo, antico e moderno. Ed “Il mondo magico”, uscito nel 1948 per opera dell’etnologo Ernesto de Martino (Napoli, 1908 – Roma, 1965).

È di questo mondo che nella sua arte discute Salvatore Fiume, inseguendo una credibile rappresentazione di eventi mitici, per afferrarne l’anima e la potenza. Ma la frattura tra noi, della civiltà industriale, e le dimensioni mitiche sono tali che per quanto se ne discuta, per quanto il nostro sapere ne anatomizzi ogni aspetto ed ogni frammento, ne rimaniamo estranei, esclusi per sempre. La dimensione mitica, la visione di un sentire immediato, “precristiano” avrebbe detto Pier Paolo Pasolini, ci è offuscata.

Rimane quello che è nelle opere di Fiume: una straordinaria sintesi tra letteratura e pittura, tra tensione e raggiungimento, tra contemplazione di un frammento museificato e cristallizzato e preteso di un disquisire emotivo e filosofico, una utopistica e ossessiva ricerca la cui soluzione è sempre, sembra quasi all’ultimo momento, elusa, rimandata ad un’altra icona che conservi la pregnanza della visione.

La soluzione provvisoria è quella di Fiume: affidarsi alla letteratura, all’evocazione, alle pulsioni emotive – più che alla vere e proprie emozioni -, ad un sommesso e quietamente pulsante battito del cuore, una sottile seduzione che avvince ed affascina più che risolversi in magia, in un incanto che introduce sempre e comunque nel giardino della bellezza. Ma Fiume al contempo sceglie di affidarsi alla scenografia, di cui è stato maestro, che diventa discorso alto, retorico nella pittura, metafora e metonimia. Ritorna forse un eco di Francisco Queyo, ma ammorbidito da un sorriso, una serpeggiante ironia, che mostra come le tele, i grandi teleri spagnoleschi sono solo tele dipinte, con alta mano, ma anche con distacco dal mondo, non dall’arte.

Il Caffè Quotidiano Quotidiano online completamente freepress

Il Caffè Quotidiano Quotidiano online completamente freepress